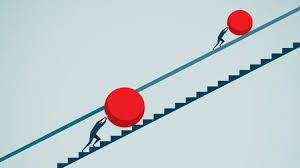

難しいインプットを正確にする私の方法

本日は「難しいインプットを正確にする施策」というテーマでお話